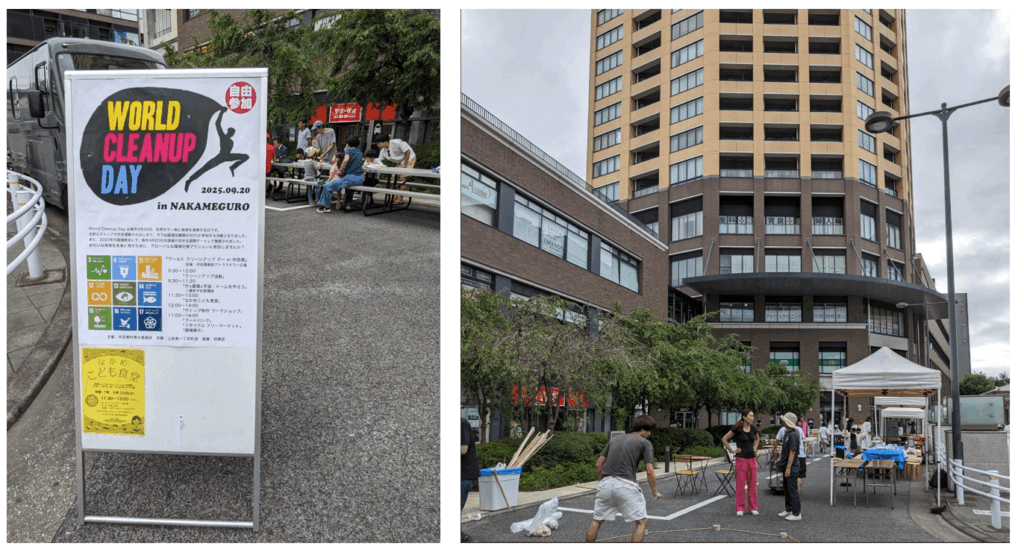

9月20日、東京中目黒で行われたWorld Cleanup Day in NAKAMEGURO *1)で「竹の宇宙船」*2)の環境イベントを実施しました。

*1 )主催:中目黒村美化委員会 / 共催:上目黒一丁目町会 / 後援:目黒区

*2) 竹100%でできたeepfオリジナルのジオデシックドーム(フラードーム)*3)の名称

*3) アメリカの科学者であり数学者、建築家、思想家でもあるバックミンスター・フラーが考案したドーム構造

バックミンスター・フラーには「宇宙船地球号 操縦マニュアル」の著書がある

中目黒で行われたWorld Cleanup Day関連イベント

World Cleanup Dayは毎年9月20日に世界で一斉に行われる地域清掃イベントで、2008年にエストニアの市民運動から始まり、現在では国連加盟国の約90%が参加する国際的な活動となっています。 2023年の国連総会で正式に国際デーとして登録されています。

中目黒では日頃から目黒川沿いの清掃活動を行っている中目黒村美化委員会がWorld Cleanup Dayに参加しており、当日も早朝から地域の方が参加しての清掃活動が行われました。

アトラスタワー前では関連イベントとして、こども食堂、目黒清掃事務所、フードバンク目黒、地域小学校の親ごさんのリサイクルフリーマーケットなどがブース出展しました。

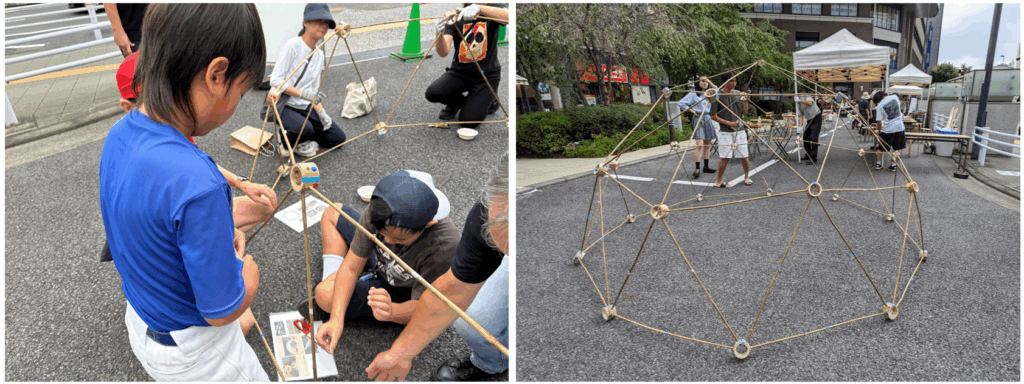

eepfでは「中目黒小学校子ども教室」*4) 向けに「竹の宇宙船」の組み立てイベントを実施しました。

この取り組みは7月に材料の竹(ジョイント部)を中目黒のお寺さん(長泉院)から切り出すところから始まっており、7月に参加した子どもたちも今回参加しています。

*4) 関連リンク:【親子講座】竹×建築×宇宙!未来のドームを君の手でつくろう

地域資源を活かせる竹100%でできた「竹の宇宙船」の設営テストを実施

さあ、60分で「竹の宇宙船」の組み立てから装飾まで終了!という、怒涛の組み立て作業の開始!

組み立ては20組の親子が参加し、10組ずつ2グループに分かれてスタートしました。

Aグループは組み立て、Bグループはドームに貼る絵を描く作業を行い、途中で交代することで全員が組み立てと絵を描く作業を体験することができました。

親ごさんも含むと合計40人で一つの小さなドームを設営するという試みでしたが混乱もなく実施できました。

これだけ多くの人数で小さなドームを設営するというのは世界初かもしれません。(最低は2人で設営できます)

ドームの組み立ては説明図を見ながら行い、ドーム下部はAチームが、上部はBチームが入れ替わって担当します。

2種類のジョイントと2種類のポールの組み合わなので、ジョイントとポールにそれぞれガイドの色がついており、それに従って接続することで容易に組み立てることができます。 接続はジョイントの内側でポールの穴に楊枝を差し込むだけという、誰にでも簡単にできる作業です。 楊枝の先端が出ているところはその後ニッパでカットして完成です。

「竹の宇宙船」は竹のジョイント、竹のポール、竹の楊枝と100%竹でできたジオデシックドームで、100%竹製というのも世界でも極めて珍しい構造です。

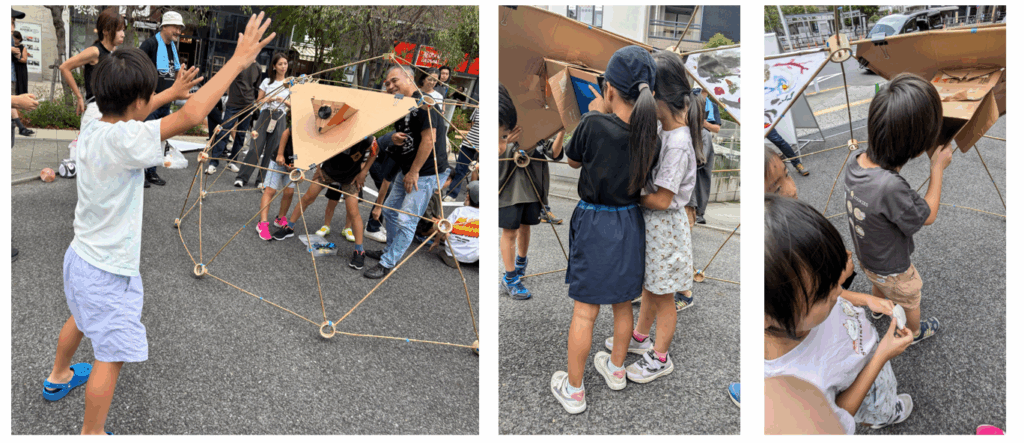

組み立て終わったドームには皆で描いた絵を貼りました。

今回は4枚の絵を各チーム2枚ずつ寄せ書きしました。

紙は障子紙、絵の具は水性絵の具を使っています。

ここまでで約50分、残りの10分で中で遊んだり写真撮影して一旦終了しその後一般参加に切り替え、引き続きドーム内でのイベントを実施しました。

後日、子どもさんの感想をヒアリングしたところ「ブロックでもなく、おもちゃでもなく、あの大きさのものを組み立てられたことがとても楽しかった」とのことで、ポールとジョイントだけで平面から立体になっていくのがワクワクしたようです。

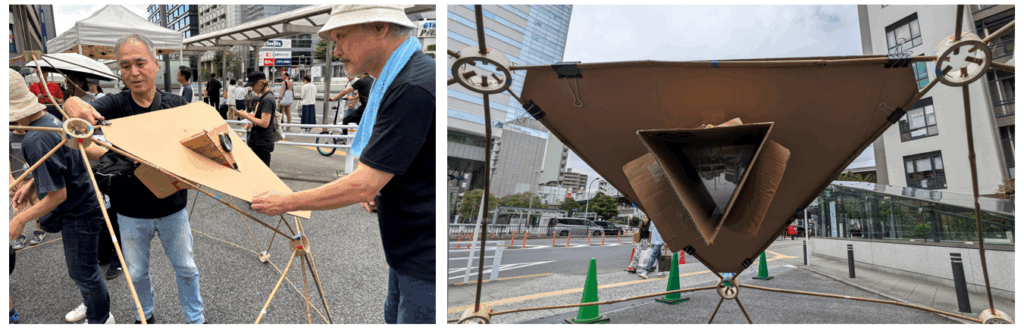

イベント用のオプション機能を追加。

完成した「竹の宇宙船」にオプション機能を追加し、その後各種コンテンツを体験しました。

→ オプション機能はプログラムにより自由に組み合わせて使用できます。

1. ソーラー掛け軸

→ 宇宙船内で使用する電気用

2. カメラオブスクラ

→ 宇宙船の窓から見える反転景色体験

3. 360度VR動画

→ 船外活動として他地域を訪問体験

4.いきものねぶた

→ 宇宙船に同乗している生物(ねぶた)

5. ライブコンテンツ

→ 宇宙船の操作方法を学ぶ

1. ソーラー掛け軸

正面は掛け軸で背面がソーラーパネル(バッテリー電源付)になっているeepfオリジナルプロダクツ、竹の宇宙船の中で使用する電力は原則このソーラーパネルから蓄電された電力を使用します。(電力を使わない場合は不要です)

→ 自然エネルギーの説明をするときにも使用できます。

2. カメラオブスクラ

廃材段ボールでできカメラオブスクラ(別名:ピンホールカメラ)、カメラの語源にもなっておりカメラの原理が体験できるしくみです。 内側の三角の筒を前後に動かすとピンとを変えることができ、ピントが合うと外の景色が鮮明に映ります。 今回は明るいところでも見られるようにピンホールでななくレンズ(拡大鏡)を使っています。 映る景色は上下左右逆に映るので、いつもと違う反転世界を体験することができます。 単純ですが見た人を虜にする魅力があるアイテムです。

いつもの景色と違ってみえるのは、宇宙船からの景色だから、という訳です。

→ 廃材段ボールを使ったカメラオブルクラ制作ワークショップも可能です。

子どもたちはこの「宇宙の窓体験」に夢中で、のぞいたり、映ったりで大人気でした。

竹の宇宙船(ジオデシックドーム)を構成する三角形を生かして、複数のカメラオブスクラを取り付けることもできるので、より多くの人数で同時に楽しむことができます。

3. 360度VR映像体験

この360度VR映像体験は、宇宙船(ドーム)がほかの場所に移動したような体験をすることができます。

それはプラネタリウムでのドーム映像を見ているのと同様、360度の全周が映像に包まれた体験が可能なためです。

このイベントでは、江の島でのクルージング体験コンテンツで、海の上(クルーザーの先端)にいる状態を体験しています。

→ eepfでは様々は環境が体験できるコンテンツの提供が可能で、今後は360度のライブ配信を活用した遠隔地とのコミュニケーションも実現する予定です。

4.いきものねぶた

青森弘前のねぶた作家宮本滋さんのご協力で実現した「いきものねぶた」、伝統的な大きなねぶた以外にも弘前では金魚なぶたや干支の小さなねぶたが提灯として作られています。

今回は、それを発展させ竹の宇宙船に人と一緒にのってもらう、生き物の代表を作っていただきました。

それぞれ、ペンギン:鳥類、金魚:魚類、カエル:両生類、ヤマネ:哺乳類、ハチ:昆虫という代表です。

→ いきものねぶたを使いながら環境のはなしをすることが可能です。

5. ライブコンテンツ

最後におはなし会などを行いました。

竹の宇宙船としては、その操縦方法についての説明とし、子どもたちにも「どのように地球を操縦するべきか」という観点で環境啓発の話をしました。

子どもたちは「ドームの中は秘密基地のようで居心地がよい」とのことで、違和感なく地面に座って話を聞いていました。

関連リンク:絵本:「ごみの島のアーク」

「竹の宇宙船」などを活用した環境啓発イベントのご相談にのります。

お気軽にお問合せください。

> CONTACT