eepfで開発した竹100%でできた環境イベント用ブース(ジオデシックドーム*)「竹の宇宙船」の設営に何組の親子が同時に関わることができるか、設営方法の実証テストを行いました。 10組の親子(2名)が同時に作業をして約40分~50分で組み立てられることが分かりました。 この結果を基に9月20日に東京中目黒で開催される「World Cleanup Day」の関連イベントとして「中目黒小学校子供教室」で設営します。

*ジオデシックドーム:

別名フラードーム、1949年にバックミンスター・フラーが発明し、「宇宙船地球号」の思想と共に普及。「最小限の力で最大限の効果を発揮するダイマクション(Dymaxion)」の哲学に通じる環境調和型の軽量・高強度ドーム構造体。

関連リンク:

2025/09/20開催イベント

>【親子講座】竹×建築×宇宙!未来のドームを君の手でつくろう

こんなに少ない材料でドーム構造ができちゃうの?

集まったメンバーは中目黒で美化活動や子供教室に関わるメンバーとeepfのサステナ部メンバーの合計7人(こども1人)。 完成していたドームの解体作業を事前に行い、使う部品を並べ、組み立て作業の手順確認から始めました。

ちなみに解体作業は20分ほどで完了しました。

解体した部品を机にならべると、その少なさに改めて驚き、果たして再度無事に組み立てられるのか?

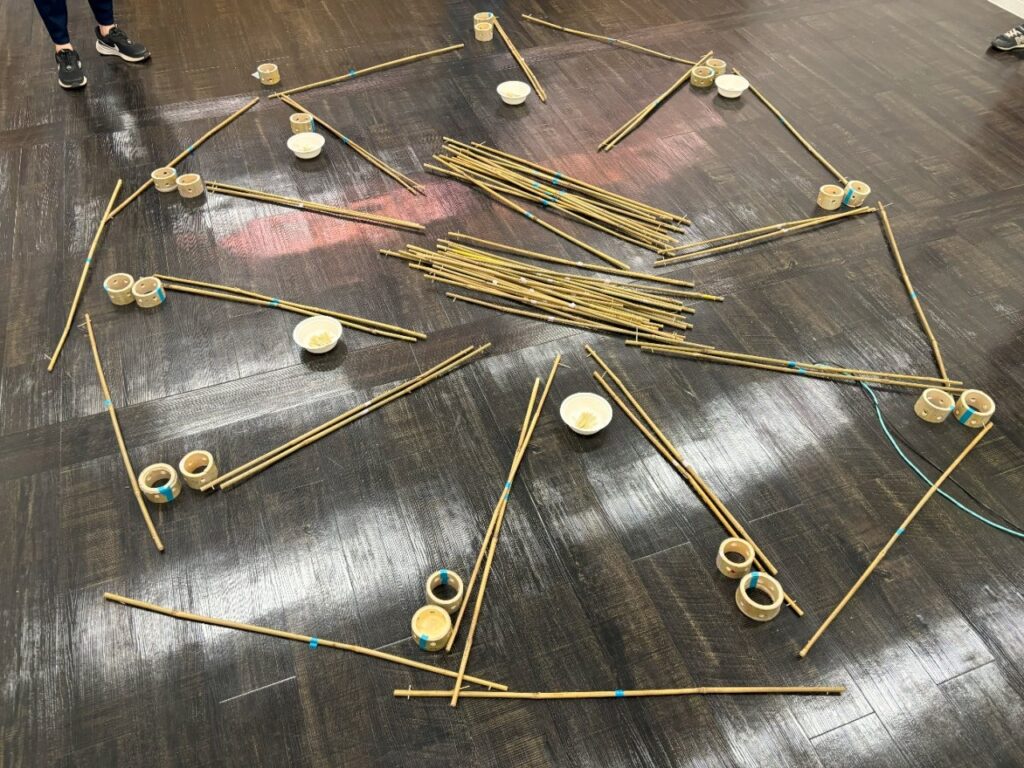

部品は竹のポールと竹のジョイント、これを竹の楊枝で止めるだけのいたってシンプルな竹100%の構造。(下の写真はあらかじめ片方に楊枝を刺した状態)

ジョイント部は地元中目黒のお寺さん(長泉院)の竹を事前にメンバーで伐採し、その後、穴をあけ、こぎりで切って製作したジョイントです。

このプロジェクトは竹のドームを組み立てるだけではなく、地域資源としての竹を自ら切り出し加工し活用することで身近な生活の中での持続可能性について学ぶことを主眼としたプロジェクトです。

自ら、地域の竹で部品作り

部品作りは事前に数日に分けて竹の伐採から加工まで実施しました。

竹の伐採や加工は初めての方がほとんどで、特に子供さんは竹の部品作りに関わることで、のこぎりやのみを使い、竹の質感や性質、硬さや加工のしやすさなど、手や体を動かし頭も使って、夢中で作業をしていました。(そうしないと終わらない)

※ちなみに参加している子供たちが通う中目黒小学校の校章は「筍(たけのこ)」の図柄です。 昔(江戸時代から昭和初期まで)目黒や周辺の品川なども筍の産地だったこともあり、中目黒でも竹文化を見直す機運が出てきています。

さあ、「竹の宇宙船」の組み立てに挑戦!

ドーム構造は下から組んでいきます。

下から1段目と2段目はちょうど10個のジョイントで構成されており、10組の親子さんにはそれぞれ担当するジョイントを割り当て、左右の親子チームと協力して作業を行ないます。

初期状態として写真のように事前に部品を並べることにしました。

ここからが組み立てのスタートです。

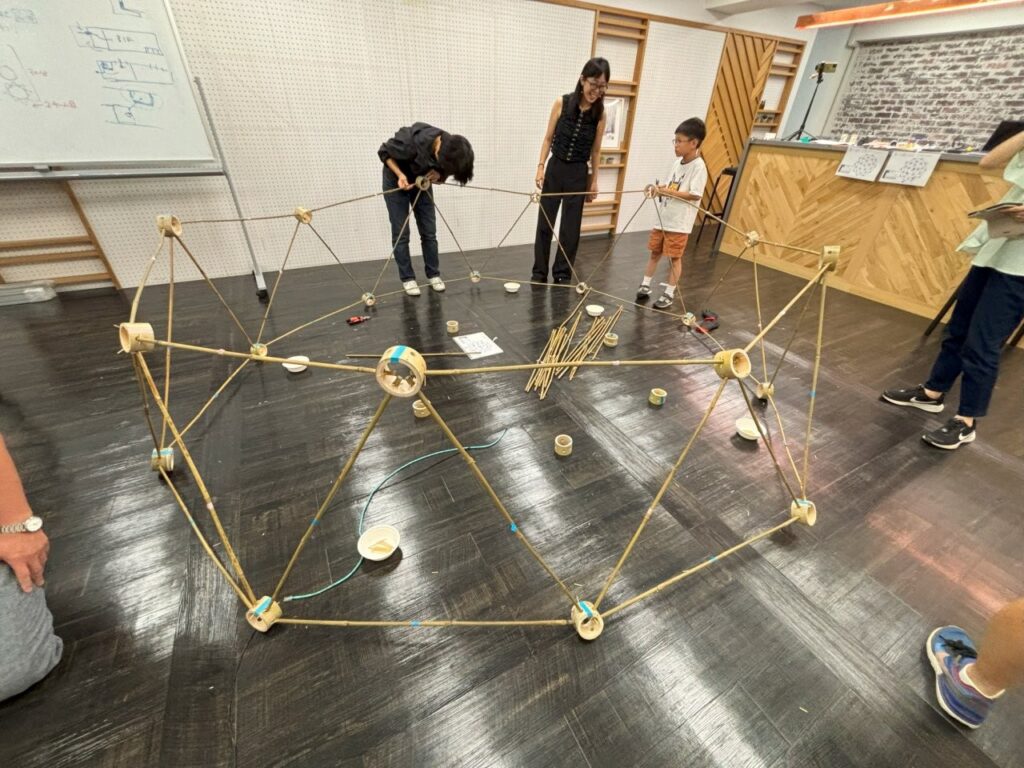

まず床に接する1段目のジョイントにポールを刺して楊枝で止め完成させ、その上に2段目のジョイントをつなげるように、接続していきます。 2段目のジョイントとポールの接続が完了すると下の写真のように自立させることができます。

テスト段階では5~6人で作業をしたので、10組での作業ではもっと早く進むと思います。*

*組み立て作業は最低2人いれば1時間から1.5時間ほどで完成させることができます。

3段目になるとジョイントが5つになるので手が空いた人はジョイントからはみ出している楊枝の先端を危なくないようにニッパなどでカットしていきます。(各段を作り終えた段階で楊枝をカットしながら進めても良い)

最後に先端の5角形を置き、5か所のポールを接続すると完成です!

組み立て作業は、穴のあいたポール(棒)に楊枝を指して固定していくだけなので、初めての方でも簡単に行えます。また、組み立てはそれほど精度が必要ないので気軽に取り組むことができます。

できたドームは、いい加減な作業の割には剛性があり、当初の心配は吹き飛びました。

「竹の宇宙船」完成!

中に入ると「なぜか落ち着く」と皆さんが言います。

多分、卵のなかに入ったように生命の感覚が得られるのでは!

記念の「竹の宇宙船」の乗船写真。まるで宇宙を浮遊しているような写真になりました。

さて、これからどのようにしてこの宇宙船(惑星地球)を操縦していくのか、このコックピットから考えていきましょう。

eepfでは「竹の宇宙船」プロジェクトを通してSustainable Planetの実現を後押ししています。

「竹の宇宙船」をイベントで使いたい、あるいは地域の竹で作りたい方はお気軽にお問合せください。

> CONTACT